「へー、いい感じの店じゃん。雰囲気がいいよね」

夕日の差し込む、客のまばらな洋食店にて。周囲をぐるりと見回しつつ直樹がそう言うと、ミユキはちょっと得意気に微笑んだ。

「でしょー?ここ、昼間だと行列してて、1時間待ちとかザラなんですよ」

「えっ、1時間待ち!?そんなに!?」

「そうなんです!だけど、今の時間帯だから余裕で入れちゃうっていう」

「そうなんだ!じゃ、まさに同伴向けの店ってことだ」

「そうですね。名前もちょっと夜っぽい感じだし」

「えっ、この店、名前なんつーの?」

「グリル小宝です」

「ちょ…っ、小宝をセクシーって解釈するの、ミユキちゃんくらいだろ」

メニューの中には、オムライス、ハンバーグ、スパゲッティなどの写真が並んでいた。

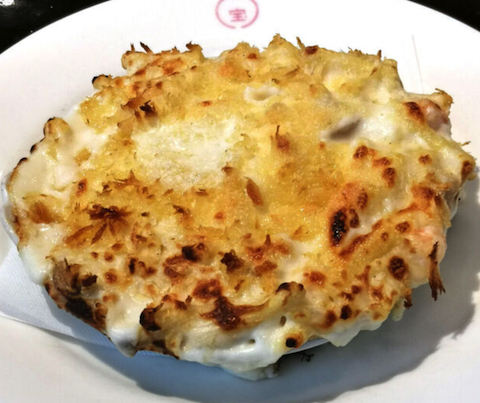

オムライスの値段は、小サイズだと680円、中サイズでも1,050円と、庶民的な価格に設定されていたが、ミユキの視線は始めから「マカロニグラタン」に注がれていた。

思春期の頃、時々親に連れて来てもらっていたこの店で、ミユキはオムライス以外のものを注文させてもらったことがなかった。

そんな中、メニューの中で一際光っているように見えたマカロニグラタンは、ミユキにとって長年の憧れとなっていたのだ。

「俺は…そうだな、オムライス食いたいし、オムライスにしよっかな。ミユキちゃんは?」

「…あ、じゃあ、私も」

ミユキは、キャバ嬢の中でも、繊細で空気が読めるタイプだった。どうしても食べてみたかったマカロニグラタンは、オムライスと違って2,500円という、かなり強気な値段設定になっている。

しかし、お客さん以上に高価なものを平気な顔でオーダーできるほど、ミユキは図太い神経を持ち合わせている女性ではなかった。

「お待たせしました、マカロニグラタンでーす!」

その時、たまたま隣のテーブルに運ばれて来たマカロニグラタンを、ミユキが無意識のうちに凝視していると、直樹はフフッと笑いながら小声で囁いた。

「ミユキちゃん、あれ食いたいんだろ」

「えっ、なんでわかるんですか!?」

「顔見てりゃわかるよ。いいって、あれ注文しなよ」

「えーっ!?でも、めちゃくちゃ高いですよ、マカロニグラタンは…」

「高いって、これだろ?2,500円じゃん。いいよいいよ、すいませーん!注文お願いしまーす」

直樹は近くにいた店員を呼びよせると、慣れたような口調でマカロニグラタンを2つ注文した。

「いいんですか?本当に…」

「なんだよ!水クサイ。俺、店でもっと高い酒注文してんじゃん」

「そうですけど…」

「つーか、水商売の人に水クサイっていうのも、あれか」

「あっははは!」

そんなに、手を叩いて笑うほどのギャグでもなかったのだが、ミユキは念願のマカロニグラタンをもうすぐ食べられる嬉しさで、のけぞるようにして声高らかに笑った。

「あのグラタン、ミユキちゃんみたいな味だったな」

店を出た後、直樹はグラタンに対する最上級の褒め言葉として、ミユキの名前を出した。

「えっ!どういうことですか?」

「奇をてらってなくて、王道っていうか。ミユキちゃんもそうじゃん。正統派の美人でさ、個性だけで売ってないでしょ。見た目も接客技術も、基本に忠実で、軸がブレてないんだよな」

ミユキは、直前に食べたマカロニグラタンの、夢にまで見た濃厚な味わいを舌で思い出しながら、こっそり涙ぐんだ。

「そんなこと言ってくれるの、直樹さんだけです」

「そういう返しするとこも好きだよ」

「ふふ…っ、今夜はあれですね。子宝に恵まれちゃうかもしれないですね」

「その返しにはヤケドしそうだな。マカロニグラタンだけに」

「っていうか、私、口の中ちょっとヤケドしてます」

「すごい勢いで食ってたもんな!ははっ」

タクシーの中でミユキは、こんがりと表面の焦げた、美味しそうなマカロニグラタンの写真を投稿し、「こんな女です」と、自分にだけわかる最高のキャプションを付けるのだった。

![.

💛夜職デビュー!ナイトワーク初心者向けの業界ガイド💛

ナイトワークをしてみたいけどよくわからない…という方に向けて、どういった風にナイトワークを探していけばいいか、わかりやすいガイドを書いてみました。初心者でわけもわからずになんとなくスマホでポチポチ~っと検索したら出てきたお店に入って「思ったのじゃなかった…」と失敗、なんて残念なことにならないように。まずは下準備をしてみることから始めましょう!

1️⃣ナイトワークの選び方!自分の働き方を見つけるには?

夜のお仕事というと札束!ドレス!スーツ!キラキラ輝く世界!かけひき!

…というイメージがありますが、まぁあながち間違ってはいません。それはさておき。まずは夜職選びの際に決めることは「本業」とするのか「副業・アルバイト」として働いていくのかで大きく変わってきます。

[ナイトワークを副業とする際の注意点]

まず本職が副業OKなのかどうかの確認が必須です。本業の少し足しにしたくて始めたのに、バレて本業がクビになってしまっては本末転倒!!それからたとえ副業がOKの会社だったとしても「ナイトワークで働く社員がいる」ということは、会社のイメージを損なうからという理由で本業にペナルティを追う場合もあります。

副業として行う場合、ナイトワークがバレないように気を付けるることにとにかく気を配ってください!地域を考慮することや、同僚や上司にバレにくい会員制の高級なお店にするなど、対策を考えておくことが大切です。

ただ、会員制のお店で社長とエンカウント!という可能性もあるので、バレにくい地域にするのが適策ですね。本職の会社からなるべく離れた地域をおすすめします。飲みに来た上司軍団に囲まれて逃げ場が無くなるなんてこともあり得ます。

自分の通える範囲でナイトワークがある地域、バレにくい穴場探しをしてみましょう。

[ナイトワークを本業とする際のお店探し]

ナイトワーク一本で働いていく場合、自分に合っている仕事がどういったものなのかやどれくらい月に稼げるかをしっかりと調べる必要があります。時間帯なども、生活リズムを変えていけるのか、日中働いていきたいのか。そういったことにも注目してみてください。

ナイトワークと一言で言っても細かく色々なジャンルがあります。

◯水商売

キャバクラ、クラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンパニオンなど

◯風俗

デリバリーヘルス、ソープ、性感エステなど

◯その他ナイトワーク

メンズエステ、チャットレディなど。

男性も同じです!男性のナイトワークと言えばホストが有名ですがメンズバー、メンズパブ、女性用風俗など色々な働き方法がありますよ!

まずはこの大きなジャンルの中から自分が働いてみたいジャンルは何か決めましょう。

[体験入店をうまく利用しよう!]

ナイトワークでは通称「体入」という一日体験入店が出来るお店がほとんどです。お店によっては何度か体入できるお店も。

自分がどういう仕事が合ってるのかわからない場合、色々なジャンルのお店で一日体験として働いて決めてみるといいでしょう。もちろん、体験入店だけでもお給料はしっかりもらえるので安心してくださいね!

ナイトワークの体入はお店の求人サイトや、直接電話やLINEなどをして決めることが出来ます。「人が足りてないから今日すぐに来て!!」と言われることも珍しくないので、心の準備をしておきましょう。

2️⃣ナイトワーク業界はジャンル選びと体験が大切

ナイトワークと一言で言ってもたくさんのジャンルがあり、そのジャンルの中でも多くのお店があるので、自分に合ったものは何か、働きやすい場所を探してみると失敗が少ないです。また、週にどれくらい働きたいのか?どれくらいの稼ぎを目指すのかでも選ぶお仕事は変わっていきます。

そして自分の生活スタイルに合わせた働き方をすることも大切です。例えば、朝型の人が深夜まで働くことが難しい場合は、早めに閉店するスナックなどが適しているかもしれません。風俗などは日中働けるお店も多いほか、水商売では朝・昼キャバなどもあります。もともと朝に弱い方は逆に朝方まで営業しているお店がしっくりくる場合も。

ナイトワークはお客様と接することが多いため、人とのコミュニケーションが苦手な方は少しハードルが高いかもしれません。しかし、接客スキルを身につけることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。まずはなんでも体験!

自分に合ったお店で、輝いて働いてみてくださいね。](https://w-terrace.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)